3.3.1.

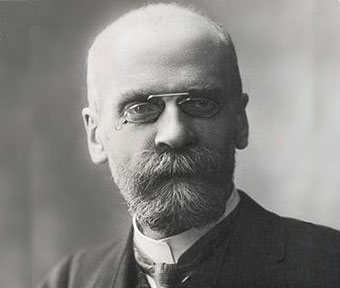

Emilio Durkeim:

El curso más importante de Durkheim (principal representante del

funcionalismo) fue sobre la educación moral.

Su propósito era comunicar a los

educadores el sistema moral que esperaba que transmitieran a los jóvenes, con

el fin de detener la degeneración moral que percibía en la sociedad francesa.

Durkheim nació el 15 de abril de 1858, en Epinal de la Lorena, Francia.

Fue el fundador de la escuela francesa de sociología, es uno de los pocos

clásicos de la Sociología y de las Ciencias Humanas que no han cesado de ser

citados y criticados copiosamente.

En el ámbito de sus investigaciones, Durkheim pasó de un interés inicial por la pedagogía a una mayor amplitud de miras que lo llevó al campo de la sociología, por aquel entonces en sus comienzos tras la primera formulación positivista de Augusto Comte. El primer trabajo importante de Émile Durkheim fue su tesis doctoral, Sobre la división del trabajo social (1893). Tras examinar la excesiva especialización y deshumanización del trabajo, tendencia en progresión ascendente desde la revolución industrial, Durkheim subrayaba en este estudio los graves riesgos que tal evolución suponía para el bienestar y el interés común de la sociedad.

Dos años después publicó su obra fundamental, Las reglas del método sociológico(1895), que constituye un verdadero breviario de sociología; en ella acotó Durkheim el campo de la nueva ciencia y propuso la metodología que había de seguir. El objeto de estudio de la sociología no puede ser una suma de individuos (pues en la misma configuración del individuo intervienen fuerzas sociales que operan sobre él), sino el fenómeno o hecho social, una de cuyas principales características es precisamente la coerción que ejerce sobre el individuo.

El hecho social es, además, exterior al indiviudo (existe antes de su nacimiento) y producto de una colectividad. Las "representaciones colectivas" y las estructuras de la sociedad imponen al individuo las normas de pensamiento, las reglas de conducta, el canon de una existencia normal, y también sus aspiraciones más elevadas, sin que todo ello excluya cierto margen de autonomía del individuo en el ámbito de la colectividad.

En tanto que objeto de la sociología, el hecho social no debe ser juzgado (por ejemplo, está fuera de su campo establecer si los ritos religiosos poseen o carecen de fundamento), sino analizado y estudiado a partir de la observación y de los datos y evidencias empíricas, aplicando métodos científicos y atendiendo a su función y a sus causas inmediatas. El resultado de ello ha de ser la explicación de la conciencia colectiva (término acuñado por Durkheim), formada por un conjunto de valores compartidos que es completamente distinta de la suma de las conciencias individuales. La conservación, cambio o pérdida de tales valores (morales, religiosos, etc.) determina la estabilidad o evolución de una sociedad.

Aplicando su propia metodología, Émile Durkheim partió de datos estadísticos oficiales para preparar su siguiente estudio: El suicidio (1897). La tesis de la obra se resume en la siguiente frase: "El suicidio varía en proporción inversa al grado de integración del individuo en la comunidad religiosa, familiar y política". Siguiendo la concepción sociológica expuesta en su trabajo anterior, Durkheim parte del presupuesto de que el individuo está guiado por una realidad moral colectiva. De la observación de que cada pueblo tiene cierto porcentaje de suicidios, más constante que la mortalidad y regulado por reglas fijas, se desprende que los países y sus instituciones son una fuerza motriz independiente del individuo.

Según Durkheim, las verdaderas causas del suicidio son de naturaleza social (falta de integración) y permanecen desconocidas incluso para el mismo suicida. El autor distingue entre causas y motivos, y considera estos últimos como pretextos no decisivos. Debido precisamente a estas consideraciones, se reprochó a Durkheim el haber formulado una tesis apresurada, basada en datos no actuales e incompletos, sin calcular la incidencia de las enfermedades mentales y especialmente de la ciclotimia, presente muy a menudo en los suicidas. Sus sucesores se esforzaron en completar las teorías del maestro en aquellos puntos expuestos por él de una manera incompleta por falta de estadísticas.

Sobre el fenómeno religioso versó una de sus obras más significativas, Las formas elementales de la vida religiosa (1912), basada en diversas observaciones antropológicas sobre los aborígenes americanos y australianos. La teoría de Durkheim parte de que la religión debe ser considerada como un fenómeno social y, al mismo tiempo, como el producto de una forma de pensamiento colectivo. Durkheim interpreta la religión como un símbolo de la sociedad misma: en el temor que nos inspira lo sagrado se expresa nuestra dependencia de la sociedad de forma simbólica. Así, el mismo concepto de dios sólo es, en realidad, una forma de culto a la sociedad. La religión, al igual que la misma sociedad y la cultura, ejerce un control sobre la conciencia del individuo, y es por ello un valiosísimo instrumento de cohesión social. Esta interpretación, centrada en la función social de lo religioso, sería recogida por el funcionalismo antropológico.

Para Durkheim, el fenómeno religioso conlleva siempre una tajante división de la realidad en dos ámbitos: lo sagrado y lo profano. El conjunto de todas las cosas reales o ideales pertenece a una de estas dos esferas, las cuales, a su vez, se excluyen radicalmente. De ahí que no sea suficiente el criterio jerárquico según el cual las cosas sagradas serían aquellas consideradas como superiores en dignidad y poder a las profanas: no por el hecho de que una cosa esté subordinada a otra, ésta será sagrada en relación a la primera. Lo característico de lo sagrado en relación a lo profano es su heterogeneidad absoluta, su falta de cualidades comunes. Por ello, las energías que actúan en una de las esferas no son las mismas encontradas en la otra, acrecentadas o atenuadas, sino que son de naturaleza distinta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario